Genetische Diversität

Einer der wichtigsten Faktoren für eine langfristig nachhaltige Zucht ist die Aufrechterhaltung einer gesunden Zuchtstruktur, in der eine möglichst große genetische Diversität innerhalb der Population erhalten bleibt. Die genetische Diversität ist für die Anpassungsfähigkeit und Überlebensfähigkeit der Population von entscheidender Bedeutung. Ein Rückgang der genetischen Diversität erhöht das Risiko für Erbkrankheiten, Immunschwäche und Unfruchtbarkeit. Wenn es in einer Population an genetischer Vielfalt mangelt, ist es äußerst schwierig mit Gesundheitsproblemen und anderen unerwünschten Merkmalen innerhalb der Rasse zurechtzukommen, da es einfach nicht möglich ist, eine angemessene Zuchtauswahl zu treffen, wenn alle Individuen die gleiche Genvariante für ein bestimmtes Merkmal tragen.

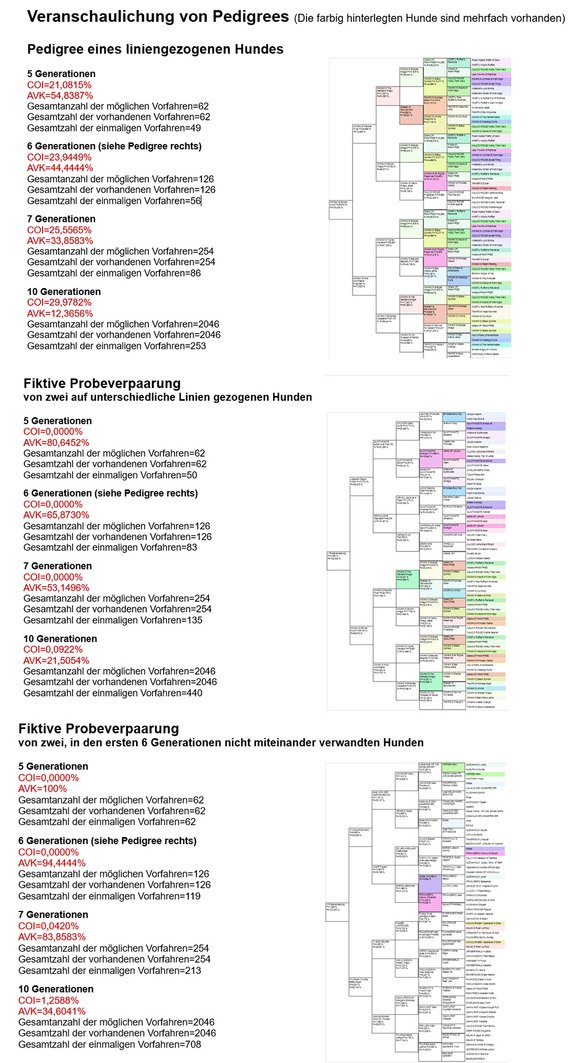

Deshalb ist es wichtig, dass sich die Züchter mehr mit den Vorfahren ihrer Hunde beschäftigen und mit dem Inzuchtkoeffizient (COI) und dem Ahnenverlustkoeffizient (AVK).

Die diversen, online verfügbaren Datenbanken, geben die Werte an. Auch der Ahnenverlustkoeffizient (AVK) wird in diesen Datenbanken ausgewiesen, den könnte man aber auch selbst einfach ausrechnen:

Ein Pedigree auf 5 Generationen beinhaltet insgesamt 62 Vorfahren. Sind es alles unterschiedliche Hunde, dann liegt kein Ahnenverlust vor. Ist jedoch einer der Hunde zweimal vertreten, so hat der Hund lediglich 61 unterschiedliche Vorfahren. Damit kommt es zum so genannten Ahnenverlust, der in diesem Fall bei 1,61% liegt. Der AVK, der in den Pedigree-Datenbanken ausgegeben wird, ist der gegenteilige Wert und zeigt an, wieviel Prozent der Vorfahren unterschiedlich sind - in diesem Fall sind es 98,39%.

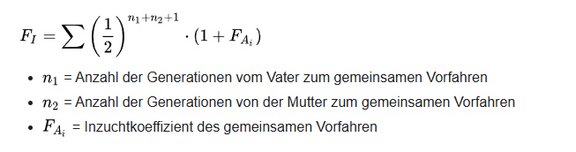

Die Berechnung des Inzuchtkoeffizient (COI) ist weit komplizierter.

Der Inzuchtkoeffizient (im Englischen: „Coefficent of Inbreeding“ COI) ist die derzeit bekannteste Möglichkeit die genetische Diversität auszudrücken. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass sich bei Nachkommen von bereits eng biologisch verwandten Elterntieren dieselbe Erbinformation findet wie bei dem letzten gemeinsamen Vorfahren der beiden Elternteile. Genetisch ausgedrückt, trifft der Inzuchtkoeffizient eine mathematische Vorhersage darüber, inwieweit ein Nachkomme an einem beliebigen Ort auf einem Chromosom (Locus) zwei gleiche Allele eines Gens von beiden Vorfahren geerbt hat (Reinerbigkeit: Homozygotie).

Es gibt mehrere Arten den COI zu berechnen, die meisten sind jedoch nur Näherungsformeln. Eine exakte aber auch sehr aufwendige Methode ist die Berechnung nach Wright. Der US-amerikanischen Genetiker Sewall Wright hat diese Formel in den 1920er Jahren entwickelt.

Der Wert, der bei der Berechnung herauskommt, ist eine Zahl, mit welcher die genetische Verwandtschaft der beiden Zuchtpartner ausgedrückt wird. Je kleiner die Prozentzahl ist, desto genetisch unterschiedlicher sind die beiden Zuchttiere.

Da ein erhöhter Inzuchtkoeffizient zu einer höheren Reinerbigkeit der Nachkommen führt und die meisten Erbkrankheiten rezessiv vererbt werden, kann es bei begrenzten Populationen (wie es bei der Reinzucht von Hunden der Fall ist), vermehrt zu Erbkrankheiten kommen.

Die diversen Pedigree-Programme, die inzwischen auf dem Markt sind, ermitteln den COI in sekundenschnelle auf Knopfdruck. Um einen aussagekräftigen Wert zu erhalten, ist es natürlich erforderlich, dass die Ahnentafel in den Generationen, die zur Ermittlung herangezogen werden, komplett ist. Fehlende Vorfahren verfälschen den Wert.

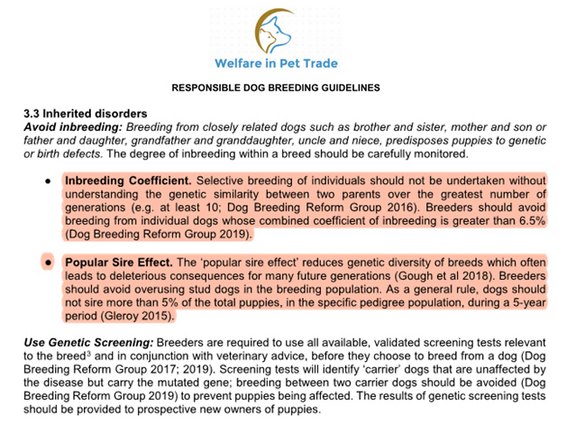

Auszug der auf der EU-Plattform für Tierschutz veröffentlichten Zuchtempfehlungen

Leitlinie für eine verantwortungsvolle Hundezucht

Übersetzung:

3.3 Erbkrankheiten

Vermeiden Sie Inzucht: Die Verpaarung eng verwandter Hunde wie Bruder und Schwester, Mutter und Sohn oder Vater und Tochter, Großvater und Enkelin, Onkel und Nichte macht Welpen anfällig für genetische oder Geburtsfehler. Der Grad der Inzucht innerhalb einer Rasse sollte sorgfältig überwacht werden.

● Inzuchtkoeffizient. Die selektive Zucht von Individuen sollte nicht durchgeführt werden, ohne die genetische Ähnlichkeit zwischen zwei Eltern über die größte Anzahl von Generationen hinweg zu kennen (z. B. mindestens 10; Dog Breeding Reform Group 2016). Züchter sollten die Zucht von einzelnen Hunden vermeiden, deren kombinierter Inzuchtkoeffizient größer als 6,5 % ist (Dog Breeding Reform Group 2019).

● Popular Sire Effect. Der Popular Sire Effect reduziert die genetische Vielfalt von Rassen, was oft zu schädlichen Folgen für viele zukünftige Generationen führt (Gough et al. 2018). Züchter sollten vermeiden, Deckrüden in der Zuchtpopulation zu häufig einzusetzen. Als allgemeine Regel gilt, dass Hunde in einem Zeitraum von 5 Jahren nicht mehr als 5 % aller Welpen in der jeweiligen Rassenpopulation zeugen sollten (Gleroy 2015).

Genetische Screenings durchführen: Züchter müssen alle verfügbaren, validierten Screeningtests durchführen, die für die Rasse relevant sind und tierärztlichen Rat einholen, bevor sie sich für die Zucht mit einem Hund entscheiden (Dog Breeding Reform Group 2017; 2019). Screeningtests identifizieren „Trägerhunde“, die nicht von der Krankheit betroffen sind, aber das mutierte Gen tragen. Die Zucht zwischen zwei Trägerhunden sollte vermieden werden (Dog Breeding Reform Group 2019), um zu verhindern, dass Welpen von dem Gendefekt betroffen sind. Die Ergebnisse genetischer Screeningtests sollten potenziellen neuen Welpenbesitzern zur Verfügung gestellt werden.

Fazit: Die Empfehlung liegt bei einem COI von maximal 6,5% auf 10 Generationen. Um das zu erreichen, sollten enge Verpaarung von stark miteinander verwandten Tieren nicht mehr durchgeführt werden!